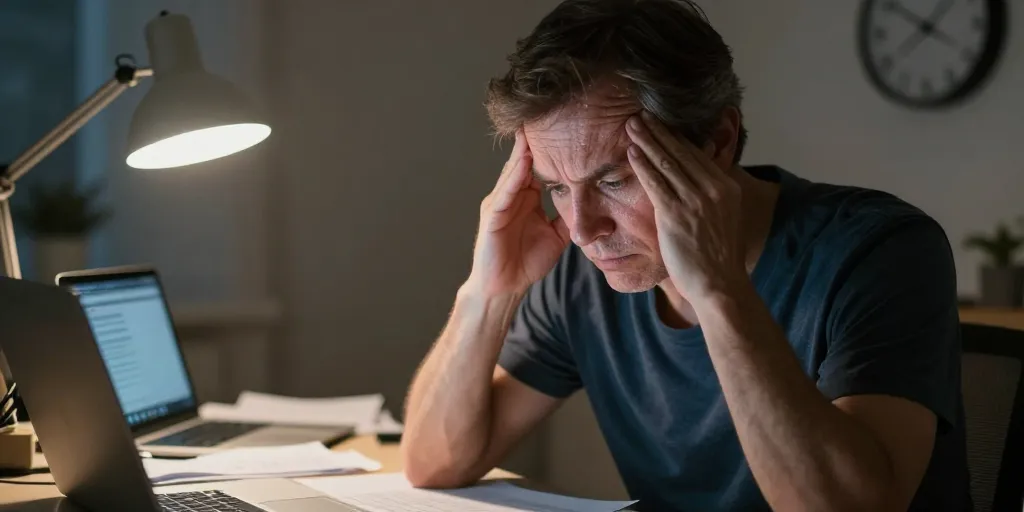

Sophie, responsable commerciale de 42 ans, consulte son médecin pour la troisième fois en deux mois. Elle rapporte une fatigue persistante malgré des nuits complètes, des maux de tête quotidiens, des tensions cervicales chroniques et des troubles digestifs récurrents. Les examens médicaux ne révèlent aucune anomalie organique. Lorsque son médecin l’interroge sur sa situation professionnelle, Sophie reste d’abord silencieuse avant d’admettre qu’elle ne parvient plus à identifier ce qu’elle ressent face à son travail. Cette difficulté à nommer ses émotions, que les professionnels de santé mentale désignent sous le terme d’alexithymie, constitue l’un des marqueurs caractéristiques du burn-out professionnel. Les statistiques de 2025 dressent un constat alarmant : 82% des employés dans le monde présentent un risque élevé d’épuisement professionnel, tandis que 62% des professionnels de santé rapportent des symptômes de burn-out. Cette épidémie silencieuse génère un coût humain et économique considérable, avec une détérioration de 32% de la santé mentale des travailleurs concernés. Le burn-out révèle une réalité profonde : lorsque les ressources psychiques s’épuisent, le corps devient le théâtre d’expression d’une souffrance qui ne trouve plus les mots pour se dire.

Les manifestations cliniques du burn-out : comprendre la triade symptomatique

Le burn-out, reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme phénomène lié au travail dans la Classification Internationale des Maladies, se caractérise par une triade symptomatique spécifique. L’épuisement émotionnel représente le premier pilier de ce syndrome. Cette fatigue profonde dépasse la simple lassitude passagère : elle persiste malgré le repos, les week-ends ou même les vacances. Les personnes concernées décrivent un sentiment de batterie complètement déchargée, une incapacité à trouver l’énergie nécessaire pour accomplir des tâches autrefois routinières. Sur le plan neurobiologique, cet épuisement s’explique par une dérégulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le stress chronique professionnel provoque une hypersécrétion initiale de cortisol qui, à long terme, conduit à un épuisement des glandes surrénales et une diminution paradoxale de la production hormonale.

La dépersonnalisation constitue le deuxième versant du tableau clinique. Face à l’épuisement, la personne développe progressivement une distance émotionnelle protectrice vis-à-vis de son activité professionnelle, de ses collègues, parfois même de ses proches. Ce détachement se manifeste par un cynisme croissant, une froideur relationnelle inhabituelle, ou une indifférence face à des situations qui auraient auparavant suscité de l’empathie ou de l’engagement. Cette stratégie défensive, bien que compréhensible, transforme l’exercice professionnel en mécanique vidée de sens et altère profondément la qualité des relations interpersonnelles. Le troisième élément, la diminution du sentiment d’accomplissement personnel, se traduit par une dévalorisation systématique de ses compétences, un sentiment d’inefficacité croissant, et une perte de confiance en ses capacités professionnelles. La personne remet en question jusqu’à ses réussites passées et développe la conviction douloureuse de ne plus être à la hauteur des attentes.

Les manifestations somatiques accompagnent systématiquement ces dimensions psychologiques et précèdent souvent leur reconnaissance consciente. La fatigue chronique, premier symptôme rapporté, s’accompagne paradoxalement de troubles du sommeil : difficultés d’endormissement liées à des ruminations professionnelles, réveils nocturnes multiples, sommeil non réparateur. Les tensions musculaires, particulièrement localisées au niveau cervical, dorsal et des trapèzes, reflètent l’état de vigilance permanente dans lequel se maintient l’organisme. Les troubles digestifs fonctionnels touchent fréquemment les personnes en burn-out : gastrites, syndrome du côlon irritable, nausées matinales. Les céphalées de tension, les vertiges, les acouphènes et un affaiblissement du système immunitaire avec infections à répétition complètent ce tableau clinique. Ces symptômes corporels constituent souvent les premiers signaux d’alarme, plusieurs mois avant que la personne ne reconnaisse consciemment son état d’épuisement professionnel.

Le burn-out dans une perspective psychosomatique et psychanalytique

L’approche psychosomatique permet de comprendre comment le burn-out s’inscrit dans le corps lorsque les capacités de symbolisation psychique se trouvent dépassées. L’école psychosomatique de Paris a développé le concept de dépression essentielle pour décrire un état caractérisé par un vide de la vie mentale, une incapacité à rêver ou fantasmer, et une surcharge comportementale sans affect correspondant. Dans cette configuration, la personne continue à fonctionner, parfois même à augmenter sa charge de travail, mais cette hyperactivité masque un effondrement intérieur profond. L’alexithymie, cette difficulté à identifier et verbaliser ses propres émotions, constitue le marqueur central de ce fonctionnement. Lorsque les mots manquent pour dire la souffrance psychique, le corps devient le lieu privilégié de son expression.

La perspective psychanalytique d’orientation lacanienne enrichit cette compréhension en articulant le burn-out aux concepts de Réel, Symbolique et Imaginaire. Le Réel, dans la théorie lacanienne, désigne ce qui échappe à toute symbolisation, ce qui ne peut être mis en mots ni intégré dans un système de sens. Lorsque les exigences professionnelles deviennent excessives, répétitives et vidées de signification, elles relèvent progressivement de ce registre du Réel : elles s’imposent comme pure contrainte mécanique, sans que le sujet puisse leur donner un sens qui les rendrait supportables. L’épuisement survient précisément lorsque les ressources symboliques pour traiter ces exigences se trouvent dépassées. La personne ne parvient plus à inscrire son activité dans une histoire cohérente, à lui attribuer une valeur ou une finalité qui justifierait l’investissement consenti.

La dimension sociologique du discours capitaliste, telle que théorisée par Jacques Lacan, éclaire les conditions contemporaines de production du burn-out. Le discours capitaliste transforme l’ancien impératif « tu dois travailler » en une injonction paradoxale : « tu dois jouir de ton travail, t’épanouir, te réaliser, performer et optimiser chaque instant de ton existence professionnelle ». Cette transformation génère une culpabilité inédite : non seulement la personne épuisée souffre, mais elle se reproche de ne pas parvenir à trouver satisfaction dans un travail censé être source d’accomplissement personnel. Le discours de l’Université impose par ailleurs des normes et des indicateurs de performance qui se présentent comme objectifs et neutres, alors qu’ils véhiculent des exigences souvent impossibles à satisfaire. Ces structures discursives contemporaines créent les conditions systémiques de l’épuisement professionnel généralisé.

Reconnaître les signaux d’alerte et adopter des stratégies préventives

La reconnaissance précoce des signes précurseurs du burn-out revêt une dimension déterminante pour éviter l’aggravation vers des formes sévères nécessitant des arrêts de travail prolongés. Les signaux d’alerte se manifestent progressivement, souvent sur une période de plusieurs mois. Au niveau émotionnel, vous pouvez observer une irritabilité croissante disproportionnée par rapport aux situations rencontrées, des variations d’humeur inexpliquées, un sentiment de détachement vis-à-vis d’activités professionnelles ou personnelles auparavant sources de satisfaction, une anxiété diffuse ou des épisodes de pleurs soudains. La dimension cognitive se révèle à travers des difficultés de concentration qui rendent la lecture de documents complexes laborieuse, des oublis fréquents même pour des informations récentes, une indécision inhabituelle face à des décisions simples, et une rumination mentale permanente autour des problématiques professionnelles qui envahit jusqu’aux moments de repos.

Les modifications comportementales constituent des indicateurs précieux. L’isolement social progressif se manifeste par un retrait des interactions avec les collègues, une réduction des moments conviviaux, et une tendance à déjeuner seul. L’augmentation de la consommation de substances psychoactives pour « tenir le coup » ou « décompresser » constitue un signal d’alarme : café en quantité excessive, alcool quotidien, tabagisme accru, voire recours à des anxiolytiques ou somnifères. Le présentéisme paradoxal, où vous continuez à vous rendre au travail malgré la maladie ou l’épuisement manifeste par crainte du jugement ou par incapacité à reconnaître vos propres limites, alterne parfois avec un absentéisme croissant. Lorsque ces symptômes persistent au-delà de plusieurs semaines et commencent à affecter significativement votre vie familiale, sociale et votre santé physique, la consultation d’un professionnel de santé s’impose.

Plusieurs mesures préventives et de gestion immédiate peuvent être mises en œuvre. La première étape consiste à reconnaître votre état sans culpabilité ni jugement : le burn-out ne traduit pas une faiblesse personnelle mais résulte d’un déséquilibre objectif entre les exigences professionnelles et les ressources disponibles. L’établissement de limites claires entre sphère professionnelle et personnelle devient prioritaire : déconnexion effective en dehors des heures de travail, respect des temps de repos, refus des sollicitations professionnelles en soirée ou week-end sauf urgence véritable. La reprise ou l’initiation d’une activité physique régulière favorise la régulation du cortisol et soutient la santé mentale. Le maintien d’un rythme de sommeil aussi régulier que possible, malgré les difficultés d’endormissement, préserve les capacités de récupération de l’organisme. La verbalisation de votre situation auprès de personnes de confiance permet de sortir de l’isolement qui aggrave l’épuisement.

L’accompagnement psychothérapeutique spécialisé dans le burn-out

Lorsque les troubles persistent malgré les aménagements pratiques et que l’alexithymie rend difficile l’identification même de ce qui se joue intérieurement, un accompagnement psychothérapeutique spécialisé devient pertinent. L’approche psychanalytique d’orientation lacanienne se révèle particulièrement adaptée aux problématiques de burn-out car elle ne se limite pas au traitement comportemental ou cognitif des symptômes. Elle vise une transformation plus profonde de la position subjective face au travail, au désir et aux exigences professionnelles. Ce travail thérapeutique s’articule autour de plusieurs axes complémentaires qui s’ajustent à la singularité de chaque personne.

La reconstruction progressive d’une capacité de symbolisation constitue l’objectif premier de cet accompagnement. Pour les personnes présentant une alexithymie marquée, ce travail commence par le développement d’un vocabulaire affectif permettant de nommer ce qui était jusqu’alors éprouvé uniquement dans le corps. Apprendre à distinguer fatigue, tristesse, colère, anxiété ou découragement représente une étape fondamentale pour transformer les sensations corporelles diffuses en affects identifiables, puis en paroles articulées capables de circuler dans l’espace relationnel. L’exploration des dynamiques inconscientes permet ensuite de comprendre pourquoi certaines configurations professionnelles ont conduit à l’épuisement : qu’est-ce qui, dans votre histoire singulière, vous a amené à accepter des exigences excessives ? Quelles attentes inconscientes placiez-vous dans le travail ? Quelle fonction occupait la reconnaissance professionnelle dans votre économie psychique ?

Le travail avec Michael Baralle, psychanalyste d’orientation lacanienne et psychothérapeute, permet d’identifier les impasses subjectives conduisant au burn-out et d’ouvrir d’autres voies existentielles possibles. Cette démarche vise non seulement à traiter l’épuisement actuel mais aussi à prévenir les rechutes en modifiant durablement votre rapport au travail, aux exigences professionnelles et à la place que celles-ci occupent dans votre existence. Le travail psychanalytique aide à distinguer le désir authentique de l’injonction surmoïque, à reconnaître les limites comme structurantes plutôt que comme manifestations d’un échec personnel, et à retrouver une parole vivante là où ne subsistait qu’une mécanique épuisante vidée de son sens.

Le cheminement vers la sortie du burn-out nécessite du temps et s’appuie fréquemment sur une approche multidimensionnelle combinant suivi médical pour les aspects somatiques, aménagements professionnels lorsqu’ils s’avèrent possibles, et accompagnement psychothérapeutique pour élaborer les dimensions psychiques de l’épuisement. La compréhension du burn-out comme langage du corps transforme radicalement le rapport au symptôme : celui-ci ne représente plus un ennemi à combattre ou une faiblesse à dissimuler, mais un message à déchiffrer, une parole du corps qui mérite d’être entendue et traduite dans l’espace psychique. Cette reconnaissance constitue le premier pas vers une transformation véritable, au-delà de la simple récupération fonctionnelle, vers une relation au travail et à soi-même profondément renouvelée qui intègre la nécessité vitale de la préservation de soi.